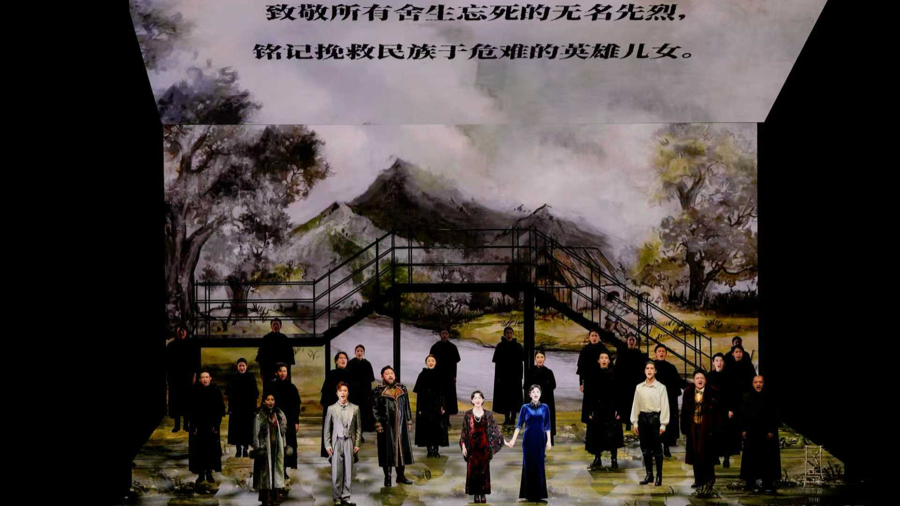

9月26日,由总制作人、作曲、音乐监督阿云嘎与主创团队历时3年打造的音乐剧《风声》在上海西岸大剧院全球首演。适逢中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,《风声》以舞台艺术致敬那些于至暗时刻中追寻微光、为照亮民族前路而奉献一切的勇毅身影。首演结束后,观众席响起长达数分钟掌声。阿云嘎表示,“现在的岁月静好,皆因有人曾负重前行。”

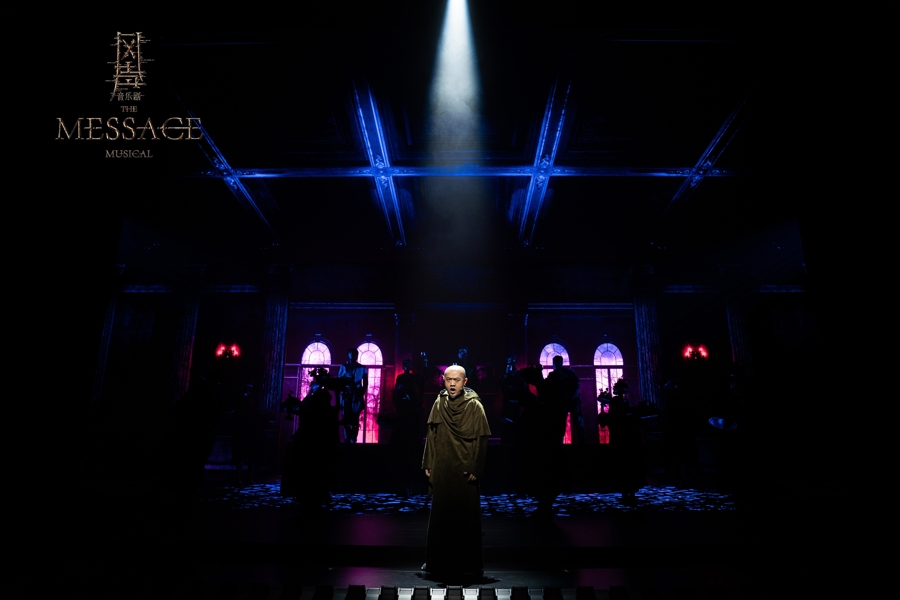

从北京舞蹈学院、中央戏剧学院的潜心孵化到面向公众呈现的交响音乐会,音乐剧《风声》历经3轮工作坊打磨。剧目忠于麦家同名小说精髓,编剧团队以72小时为节点对原著章节进行重组,将整个叙事浓缩于密闭空间内,以1941年的裘庄为舞台,演绎出“老鬼”与战友们如何在敌人严密监视的紧迫环境下分秒必争,为传递关键情报而展开的生死较量。

音乐剧《风声》将在西岸大剧院持续上演至10月19日。亲民的票价政策体现“好作品应属于大众”理念,40多位实力演员的加盟,则确保了舞台表演的高水准。该剧上演带动上海文化市场消费热度,展现出优质原创内容对文化消费的拉动效应,助力“亚洲演艺之都”建设。

《风声》

《风声》

首演当天,麦家观演后肯定音乐剧《风声》团队的诚意和创造力,将文字出色诠释为立体的舞台表达:“音乐剧这一形式尤为特殊,它不止于依赖台词和表演,更要通过旋律、和声与编曲完成情感的递进与升华。”麦家十分欣赏音乐叙事与舞台空间的融合创新,“原著小说本身具备高度集中的时空设定。裘庄之内,一两栋房子,三四天的集中时间,多重身份与一个核心谜团,这种限制时空中的智力与情感博弈,恰是舞台艺术最擅长的表达场域。”

麦家

麦家

在麦家看来,音乐剧版本更加突出了女性角色的情感世界与精神主体性,“李宁玉的冷静与坚韧,顾小梦的张扬与成长,都在旋律与对话的交织中变得立体而动人。”剧目对倒叙与主题旋律的回环使用也令麦家印象深刻,“细腻的舞台叙事深化了两位女性角色之间复杂的情感表达,不仅没有削弱原著精神内核,反而因音乐的渲染而更具现代感与共情力。”

阿云嘎介绍,《风声》改编为音乐剧,重在捕捉“悬疑中暗涌的诗意”与“绝望里藏匿的希望”,“这并非内容上的简单重复与腾挪,而是文字与音乐骨肉连筋的再创作,唯有将自身对生活的理解融入角色,才能让创作成为与历史的真诚对话,让观众切实感受到角色的血肉与真情。”

《风声》

《风声》

小说《风声》以细腻的心理铺陈和多线叙事的交织见长,在将其改编为音乐剧时,则需要在短短两小时内凝练核心情节链条,同时高效完成对角色的塑造。编剧团队舍弃旁支线索,集中雕琢以肥原龙川“捉鬼”为核心的主线剧情,在群像戏和角色独白的交错间推进悬疑叙事。作品创新融入“剧本杀”式的回溯独白,让角色剖开内心,例如将李宁玉赴死前未言说的信仰与挣扎悉数融入《请用爱将我掩埋》唱段中,引导观众跟随角色的内心一步步贴近真相。

《风声》

《风声》

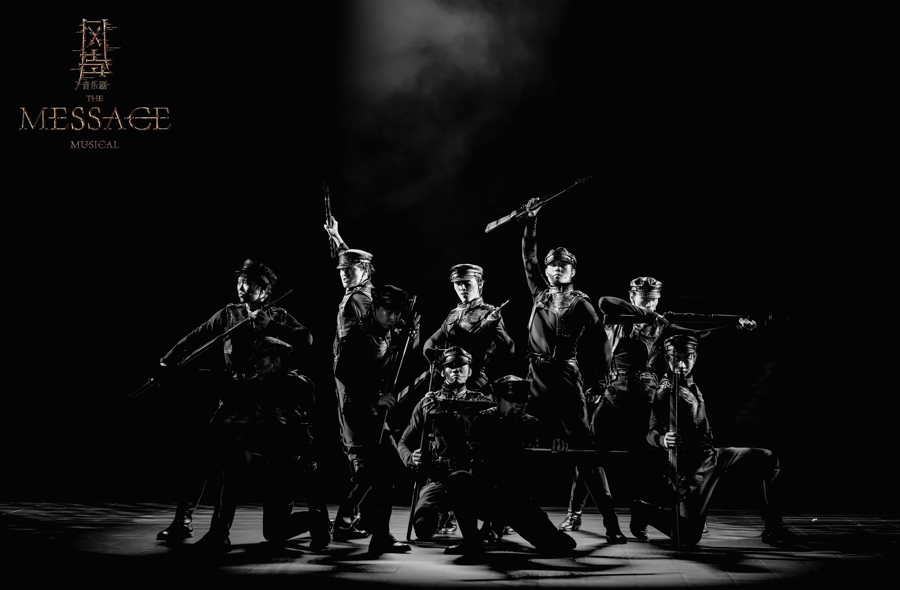

“信仰需要人性支撑,人性需要信仰的引领。”作词歌特介绍,他们从最初的个人情感、求生欲望,逐渐升华为对民族存亡的担当与信仰的坚守,这种“从小爱到大爱”的精神蜕变,通过层层递进的戏剧冲突和音乐抒情得以具象化。

《风声》

《风声》

阿云嘎秉持“音乐不该只是背景,它必须是另一种叙事”的理念,所作旋律兼具强烈的戏剧张力与深厚的传统音乐根基,为整部作品奠定情感基调。基于这一特质,编曲巴特尔与罗赓确立了以“厚重、严肃的古典音乐”为核心的编曲方向。编剧陈天然介绍:“歌曲的分布、形式和内容,又反过来影响剧情和节奏。”剧中重要唱段如《一九四一年的中国》《迷雾》《知己》等,通过主题旋律的回环使用,形成戏剧张力与音乐感染力浑然一体的艺术效果。

音乐总监、指挥赵纪昀率领13人交响乐队,使音乐与剧情严密咬合、同步呼吸。曾参与音乐剧《孟菲斯》《来自远方》《西区故事》等作品的音响设计师康国铉,为剧目特别设计音响系统,实现精准、细腻、层次丰富的效果。舞美、灯光、多媒体设计由曾参与音乐剧《死亡笔记》《笑面人》《大彗星》等作品的吴弼泳操刀,将前沿舞台技术与精密动态结构深度融合。舞美设计强化裘庄密闭空间的压抑感和叙事参与感,通过LED屏丝滑转换时空,为观众带来身临其境的沉浸体验。

服装设计由曾参与舞剧《永不消逝的电波》《只此青绿》《咏春》等作品的中国歌剧舞剧院首席服装设计师阳东霖担纲。他保留旗袍、礼服、军制服、西式套装等经典款式,注入现代审美与戏剧夸张性,使服装成为角色内心的外化。编舞胡博、纪世志以抽象、符号化的现代舞语汇,将心理战、信仰和时代压迫转化为可视的肢体张力。

音乐剧《风声》由北京演艺集团、云冉惠聚文化传媒有限公司出品,上海西岸大剧院管理有限公司联合出品,云冉惠聚文化传媒有限公司制作,北京歌剧舞剧院联合制作,入选中国文联青年文艺创作扶持计划项目,中国文学艺术基金会、中国文学艺术发展专项基金资助项目,“大戏看北京”文艺创作孵化平台精品创作项目。

启远网配资-场外配资-配资网站查询-股票在线配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。